LES "ONE HIT WONDERS", LES ARTISTES D'UN SEUL TUBE

Ces chanteurs et chanteuses là ont tout eu : la gloire, le succès et l’argent et puis… Et puis, un jour, tout s’est arrêté d’un coup. Dans le milieu musical, un nouveau mot est venu les définir : les « One Hit Wonder ». Traduisez : les artistes qui n'ont produit qu'un seul gros tube dans leur carrière. Ces "losers", victimes de leur succès, impriment dans nos mémoires collectives le plus souvent un style et une époque. Ont-ils été les sujets d'un mauvais calcul ou bien assujettis à des phénomènes de mode ? Au regard du monde cruel du show-biz et de son histoire, voici quelques arguments qui pourraient bien expliquer ces revirements de carrière…

UN TUBE QUI POURSUIT L'ARTISTE

Si nous prenons à témoin Caroline Loeb et sa chanson C’est la ouate, il faut bien reconnaître que l’impact des succès des « One Hit Wonder » devient pour certains un boulet qui les suit même des années après la sortie de leur tube historique. Dans la plupart des cas, l’artiste a depuis très longtemps laissé de côté sa première expérience discographique pour en vivre d’autres. Seulement voilà, quand le succès est trop puissant, il devient difficile de lutter contre cet "objet" qui, finalement, ne vous appartient plus. Tout devient alors difficile. Le public, sélectif, mais influençable, s’attache tout autant au look et à l’attitude de l’artiste qu’à la chanson elle-même. Cette dualité ne date pas aujourd’hui. En effet, souvenons-nous des débuts du rock, d’Elvis Presley et de sa danse aux mouvements suggestifs et provoquants ou bien de celle des Beatles et de leur coupe de cheveux au cœur des années 60. Peut-être faut-il voir dans la chanson C'est la ouate, en raison de ses paroles complètement abstraites, un côté insaisissable et intemporel ?

C'est la ouate date des années 80, des années qui ont vu toutes les audaces discographiques et l’arrivée du tube 45 tours jetable. Cependant, pour trouver les origines de l'histoire du « One Hit Wonder », nous devons remonter aux années 60. En France, il s’impose avec l’arrivée de la période yéyé. Celle-ci va produire une quantité non négligeable d’artistes éphémères qui produiront deux ou trois 45 tours avant de disparaître définitivement : Chris Eden, Matt Collins, Luc Frinda, Chris Valois... L’époque imprime de nombreux genres musicaux dont les influences majeures proviennent des States ; le rock'n'roll venant en tête. Les danses comme le twist, le madison et le hully gully viendront presque toutes en même temps. Elles seront les premières danses à diriger des pas collectifs tout en ayant déjà de féroces penchant pour la danse individuelle qui, elle, se généralisera avec l’arrivée des années 70.

Justement, les années 70 nous conduisent à la musique disco. En sautant une décennie, l’image médiatique du chanteur n’est déjà plus la même. La musique prend l’ascendant sur les paroles. Avec le disco arrive aussi les maxi 45 tours. Les chansons sont étirées à l’extrême et la rythmique impose sa loi. Le texte est réduit au minimum, parfois même à quelques phrases reprises en chœur. Dans ce contexte, si médiatiquement le chanteur à succès joue la star, en coulisses, c’est une marionnette, un figurant que le marketing exploite sans remords. Et si après le second puis le troisième disques rien ne décolle, la star à paillettes prend la sortie à la façon d'une savonnette glissante.

La chanson Born to Be Alive de Patrick Hernandez est l’un des meilleurs exemples de « One Hit Wonder », période disco. Face au succès étourdissant de cette chanson qui avait tout bousculé dans l'existence du chanteur, celui-ci n’avait que deux possibilités : tenter de reconduire ce qui venait de marcher ou faire autre chose. Aujourd'hui, avec le recul, tout s'éclaire comme par enchantement. L'écoute de son second 45 tours, Back to boogie, sur lequel misait le chanteur, est plutôt à ranger dans la catégorie « bide et musique » que dans la catégorie des tubes éternels !

Le lot commun aux « One Hit Wonder » est d’avoir su rassembler à travers un seul titre plusieurs dimensions « artistiques », reposant bien évidemment sur l’originalité de la chanson, mais aussi sur l’efficacité d’un marketing d’une efficacité redoutable. D’ailleurs, la plupart des productions qui verront le jour dans les années "après disco" seront souvent encadrées par des départements marketing imposants. Il sera alors difficile pour de jeunes artistes de s’échapper d'un système qui vous promet la lune, même quand leur désir profond est de proposer quelque chose de différent. L’abondance de moyens accordés ne signifiait pas avoir plus de liberté d’action, mais fréquemment le contraire. Dans les années 80, l’apparition des radios FM, du Top 50 et de ses clips, des chaînes musicales, et la façon en général de promouvoir l’artiste auprès des médias expliquaient bien des prises de position et des matraquages aux vertus économiques.

L’ARRIVÉE DES RADIOS FM DANS LE PAYSAGE DISCOGRAPHIQUE

En 1981/82, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, les radios FM « explosent ». Les interdictions laissent place à des autorisations. Un vent de folie et de liberté souffle sur les ondes. Les radios associatives bataillent pour avoir leur petit bout de territoire et pour qu’une fréquence leur soit allouée. Du bon et du moins bon cohabitent. Cette anarchie durera trois, quatre ans, avant que le pouvoir économique, la publicité, et tout ce qui en découle ne viennent mettre fin à tout ce « désordre ».

La multiplication des stations FM permettait d’écouter des musiques diverses, des débats contradictoires, politiques ou pas, des confrontations idéologiques, mais elle a permis aussi chez l’auditeur lambda d’avoir un tout autre comportement culturel. Celui-ci n’étant plus cantonné à l’obligation d’écouter des radios nationales (Radio France, Europe 1, RTL…), cela incita et poussa certaines radios à se spécialiser dans le domaine musical. En 1982/83, le matraquage radio commençait à prendre forme avec son lot de ritournelles. Des soirées musicales sans interruption, façon boîte de nuit, se multipliaient et faisaient entendre ce que la radio souhaitait mettre en avant. Nul doute, un nouveau marché économique venait de prendre place.

En peu de temps, la radio FM impose ses choix et devient le passage obligé pour l'artiste tout juste éclos. La promotion du nouveau 45 tours exige la tournée des stations. La radio FM devient le premier signe tangible de l’explosion d’un système dans lequel le matraquage confine parfois à l’écœurement. Que celui qui n’a pas entendu en 1982 Chagrin d’amour et sa chanson Chacun fait (c’qui lui plaît) lève le doigt ! Le matraquage de cette chanson finira par payer. Chacun fait (c’qui lui plaît) deviendra l’unique tube de ce duo composé de Grégory Ken et de Valli ; un « One Hit Wonder » significatif de cette époque.

Lors de la sortie du disque, tout le monde court après cette chanson aux allures de rap, comme si c’était une denrée rare qu’il faut absolument conquérir et posséder. Pour la presse, cela ne fait aucun doute, Chacun fait (c’qui lui plaît) est le premier rap français. Cette annonce gratuite devient vite un bon argument pour la "com". Elle agit à la façon d'un « aimant commercial » ; ce qui tombe plutôt bien pour leurs auteurs (Philippe Bourgoin et Gérard Presgurvic) qui avaient écrit cette chanson quelques années auparavant. Toute une génération s’engouffre dans ce nouveau genre français, sans trop comprendre au fond ce qu'il représente. La tonalité de la chanson est moderne, décomplexée et un qualificatif dessine ses contours : l'audace. Dès lors, les radios n'auront de cesse de diffuser Chacun fait (c’qui lui plaît) à tous les moments de la journée.

Ce qui est dommage dans cette histoire-là, c’est que Chagrin d’amour avait apporté à travers ce titre une construction musicale et textuelle de qualité ; le talent était au rendez-vous… Pourtant, un an et demi plus tard, lors de la sortie de leur premier 30, l’échec sera cuisant. Celui qui aurait pu être l’un des groupes majeurs des années 80 était "mort", de quoi donner des ailes à d'autres en parodiant la chanson tube. Les spécialistes du genre qu'étaient Les Charlots la réinventeront sous le titre Chagrin d’labour.

LE « ONE HIT WONDER » ET LE POUVOIR DE L’IMAGE

Du média sonore, passons à celui de l’image. La présence indispensable du nouveau support qu'est le clip va entraîner d'autres obligations pour l'artiste. Dans ce cas, ce qui est important, c’est bien sûr le look ; la moindre « fausse note » pouvant tout remettre en question. Dans les années 80, MTV s’impose comme la chaîne leader spécialisée dans le domaine du vidéo-clip musical. Le clip est encore récent, mais déjà, à l’étage du marketing, tout le monde s’affaire, car on se rend bien vite compte que ce nouveau type de média promotionnel est capable d’être une bonne rampe de lancement. Réaliser un bon clip, si possible mis en scène par des personnalités du cinéma, c’est influer et véhiculer au mieux l’image de l’artiste.

Le clip n’est pas à proprement parler une publicité car, malgré l’hypocrisie ambiante, on ne peut frontalement accepter l’idée que l’artiste soit un produit de vente jetable comme le serait une marque de lessive ou une boîte de Kleenex ; même si dans les faits, c’est très souvent le cas. Les maisons de disques ne cherchent plus à développer des carrières, mais à faire des « coups », et si le discours musical est toujours là, l’encadrement de l’artiste porte son attention, son regard sur d’autres valeurs plus mercantiles.

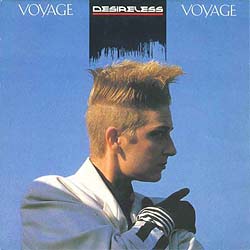

Sur le terrain promotionnel, il faut faire preuve d’originalité, voire de décalage entre la chanson elle-même, ce qu’elle évoque, représente et la façon de mettre en valeur le ou les interprètes. La chanson-clip utilise alors des moyens techniques plus ou moins colossaux. La réalisation peut-être simplement dotée de quelques plans fixes ou faire appel à un scénario digne des grandes fresques cinématographiques. L’interprète devient un véritable objet de décoration noyé au sein d’un montage d’images complexes usant de diverses techniques : travelling, images télescopées, zoom, etc. Le look de l’artiste est étudié pour être remarqué. C’est l’époque des tenues vestimentaires et des coiffures improbables, comme celles du chanteur de Kajagoogoo (Too Shy – 1982) avec ses cheveux sauvages et décolorés ou de la chanteuse Desireless (Voyage, voyage – 1986) porteuse d’une coupe de cheveux en brosse étonnante.

Le tube du « One Hit Wonder » s’explique par une rencontre entre une mélodie, un texte, une image, un style et de temps en temps à travers une époque clé qui lui a souri. À partir de là, l’alchimie peut fonctionner, sans que toutefois personne en détienne la recette. Le tube existe généralement parce qu’il n’y a pas ni un avant ni un après. Pour cela, il faut surprendre le public, quitte à le provoquer dans ses idées. La puissance d’un « One Hit Wonder » est si grande qu’on qualifie ce genre de chansons d’OVNI. Une image qui résume parfaitement ce qu'est un tube : il vient d’on ne sait où et il repart aussi vite qu’il est arrivé !

le spécialiste de l'info musicale

Copyright & Crédits - Notre politique - Ils nous citent

Ce site est protégé par la SGDL.ORG