GEORGES AURIC, BIOGRAPHIE/PORTRAIT DU COMPOSITEUR DE MUSIQUE DE FILMS

Georges Auric (1899/1984) était un fou furieux de musique dès le plus jeune âge. Après des études sous la direction de Caussade et de Vincent d’Indy, Georges Auric envisage sérieusement une carrière musicale et ne tarde pas à faire connaître ses ambitions. Sensible à l’univers musical de compositeurs tels que Chabrier, Stravinsky ou Satie, il deviendra le catalyseur du « Groupe des six ».

GEORGES AURIC ET LE GROUPE DES SIX

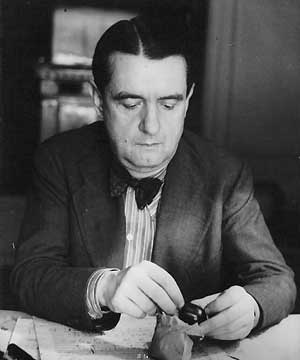

© Bibliothèque nationale de France - Georges Auric (1940)

Né en 1899, à Lodève (Hérault), Georges Auric éprouve très tôt le besoin de composer de la musique. Après des études au conservatoire de Montpellier où il apprend le piano, il devient l'élève de Georges Caussade à Paris en 1913. On le présente à la société musicale indépendante (S.M.I) où sont regroupés de jeunes musiciens de l'époque comme Maurice Ravel.

À 14 ans, Auric écrit des musiques de ballet et de petites mélodies (Giociqua). D'une maturité très précoce et d'une maîtrise technique rare, il est très affable et se lie d'amitié avec Arthur Honegger. La guerre de 1914 étant arrivée, il laisse la classe de contrepoint de Faussade et rentre dans la "Scola Cantorum". Il travaille avec Vincent d'Indy la composition pendant 3 ans avant d'être mobilisé.

En 1919, Georges Auric se joint à Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Louis Durey et Germaine Tailleferre pour fonder le célèbre "groupe des six" (cette appellation est due à Henry Collet, un critique du commedia), lequel plus qu'une nouvelle école est un groupe d'amis aux écritures et aux styles différents. Jean Cocteau lui dédie Le coq et l'arlequin. Le "groupe des six" donne des représentations dans un atelier de peinture occupé par Pablo Picasso et Matisse. L'année suivante, le "groupe des six" rencontre Jean Wiener. Celui-ci leur propose un local ; un bar appelé "le Gaïa" que gère Louis Moises. Ceux-ci acceptent d'être leur hôte et c'est à ce moment que "le Gaïa" devient "Le bœuf sur le toit" (ce surnom provient d'une auberge brésilienne découverte par Paul Claudel qui revient du Brésil avec Darius Milhaud).

En décembre 1923, Georges Auric écrit le ballet des "Fâcheux" de Molière, ensuite celui de "Phèdre". En 1924, il est admis à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) dont il deviendra le président 20 ans plus tard. Il écrit d'autres musiques de ballet : Les matelots (1925), Las pastorale (1926), Les enchantements d'Annecy et Don Juan.

Cet homme, après avoir été marqué dans sa jeunesse par Stravinsky sera toujours inspiré par un intérêt constant pour les formes musicales nouvelles et par des efforts non ménagés au service de la créativité. Parmi les hautes responsabilités du musicien, soulignons son activité à la tête des théâtres lyriques nationaux (en 1932).

GEORGES AURIC : RENDEZ-VOUS AU GRAND GUIGNOL (La grande vadrouille - 1966)

GEORGES AURIC, UN COMPOSITEUR AUX ÉTATS-UNIS

Georges Auric, qui était un musicien ouvert à toutes les voies musicales, commence sa production de compositeur de musique de films avec À nous la liberté, le troisième film de René Clair. Certaines scènes sont tournées en direct avec la musique. En 1946, le festival de Cannes lui décerne le prix de la meilleure musique pour la partition de La belle et la bête de Cocteau. Orphée toujours de Cocteau et La putain respectueuse, film adapté de la pièce de Jean-Paul Sartre lui vaut également des distinctions dans ce domaine. Georges Auric compose par la suite la musique du film Lola Montes de Max Ophuls, un film précurseur (1955).

Un des soucis de Georges Auric aura été la recherche d’une certaine simplicité musicale. En effet, sa musique épouse souvent l’intrigue et l’atmosphère du film à travers un sens mélodique appuyé, tout en conservant tendresse ou élan dramatique, gravité ou ironie en arrière-plan.

Georges Auric, au travers de ses collaborations variées – en particulier avec Cocteau – sera un des premiers à doter les films sur lesquels il travaillait d’une identité musicale en rupture définitive avec l’illustration « aux sous-jacences classiques ». Au lieu de s’appliquer à souligner certains effets et à s’abandonner à la dictature du synchronisme, Georges Auric imagine l’envers du film et projette sa musique sur le devant de l’écran. Même si les mixages restaient encore approximatifs, on peut déceler dans ses divers travaux l’esquisse d’une pratique de la profondeur du champ sonore.

Dans sa carrière, Georges Auric aura l’occasion de travailler sur des films anglais, avant de collaborer régulièrement avec le cinéma américain à partir de 1952. Il sera le premier à suivre une carrière durable en dehors de l’hexagone, ouvrant ainsi la voie aux futurs Michel Legrand, Georges Delerue et Michel Colombier.

Son premier succès international, il l’obtient avec le film Moulin-Rouge en 1952. Georges Auric savait déterminer la couleur musicale d’un film. Cette faculté lui a permis, à maintes occasions, de surmonter le handicap des délais d’écriture imposés et des masses orchestrales anémiques. Homme très actif, il n’hésitait pas à multiplier les rencontres et à porter l’habit de conférencier pour défendre ce qu’il aimait, le 7e art. Le compositeur décèdera en 1983 à Paris.

GEORGES AURIC : MOULIN ROUGE (1952)

FILMOGRAPHIE GEORGES AURIC

- 1969 - L' Arbre de Noël, de Terence Young

- 1966 - La Grande Vadrouille, de Gérard Oury

- 1965 - La Communale, de Jean L'Hôte

- 1964 - Thomas l'imposteur, de Georges Franju

- 1961 - Les Innocents, de Jack Clayton

- 1961 - La Princesse de Cleves, de Jean Delannoy

- 1961 - Aimez-vous Brahms ?, de Anatole Litvak

- 1959 - Le Testament d'Orphée, de Jean Cocteau

- 1958 - Bonjour tristesse, de Otto Preminger

- 1958 - Christine, de Pierre Gaspard-Huit

- 1957 - Dieu seul le sait, de John Huston

- 1957 - Les Espions, de Henri-Georges Clouzot

- 1956 - Gervaise, de René Clément

- 1956 - Notre-Dame-de-Paris, de Jean Delannoy

- 1956 - Les Sorcières de Salem, de Raymond Rouleau

- 1955 - Lola Montès, de Max Ophüls

- 1955 - Du rififi chez les hommes, de Jules Dassin

- 1955 - Les Hussards, d'Alex Joffé

- 1954 - Chéri-bibi, de Marcello Pagliero

- 1953 - Vacances romaines, de William Wyler

- 1953 - L'Esclave, d'Yves Ciampi

- 1952 - Moulin Rouge, de John Houston

- 1952 - Le Salaire de la peur, de Henri-Georges Clouzot

- 1952 - La Putain respectueuse, de Charles Brabant

- 1952 - La Fête à Henriette, de Julien Duvivier

- 1951 - De l'or en barres, de Charles Crichton

- 1951 - Nez de cuir, d'Yves Allégret

- 1951 - Caroline chérie, de Richard Pottier

- 1949 - Suzanne et ses brigands, d'Yves Ciampi

- 1948 - Il pleut toujours le dimanche, de Robert Hamer

- 1948 - L'Étrange rendez-vous, de Terence Young

- 1947 - L’aigle à deux têtes, de Jean Cocteau

- 1947 - Les jeux sont faits, de Jean Delannoy

- 1947 - À cor et à cri, de Charles Crichton

- 1946 - Torrents, de Serge de Poligny

- 1946 - La Symphonie pastorale, de Jean Delannoy

- 1945 - La Belle et la Bête, de Jean Cocteau

- 1945 - Au cœur de la nuit, de Robert Hamer

- 1945 - François Villon, d'André Zwoboda

- 1943 - L'Éternel Retour, de Jean Delannoy

- 1942 - Macao, l'enfer du jeu, de Jean Delannoy

- 1938 - Entrée des artistes, de Marc Allégret

- 1938 - Orage, de Marc Allégret

- 1937 - Le Messager, de Raymond Rouleau

- 1934 - Lac aux Dames, de Marc Allégret

- 1931 - À nous la liberté, de René Clair

- 1930 - Le Sang d'un poète, de Jean Cocteau

LISTE DES COMPOSITEURS FRANÇAIS D'AVANT-GUERRE

le spécialiste de l'info musicale

Copyright & Crédits - Notre politique - Ils nous citent

Ce site est protégé par la SGDL.ORG